Critique | The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rasoulof | Compétition officielle

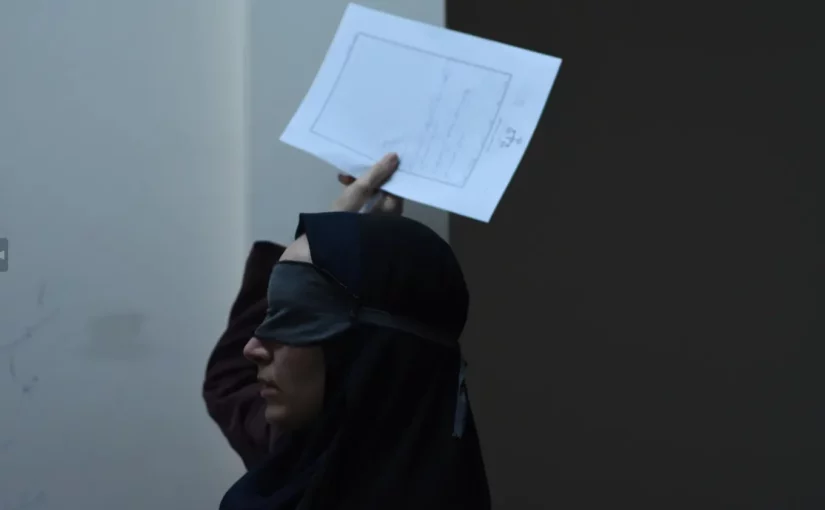

Rien ne semble arrêter le possible triomphe de Rasoulof. Fort d’une durée de 2h45, l’amplitude protéiforme du film n’est pas à démontrer : drame familial, fresque politique et féministe, survival hitchcockien, tout ça à la fois. Cette maestria se déploie en deux parties, ponctuées par les images documentaires des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini – rébellion de la jeunesse féminine iranienne. La première offre aux personnages le temps d’exister, donc de s’épaissir, et fait la part belle à la relation entre la mère et ses deux filles, qui, en l’absence du père parti signer des mandats d’exécution – sa récente promotion justifie le zèle dont il doit faire preuve pour prouver sa loyauté au régime et poursuivre sa carrière -, officie comme cheffe de famille et calme par tous les moyens les ardeurs humanistes de sa progéniture. La mère tient désormais les reines du foyer et exerce une autorité censée protéger la famille des éventuelles menaces et pressions extérieures. Depuis que le père est juge d’instruction, le foyer devient le lieu de toutes les violences potentielles, et la mère, en bonne gardienne, et faute d’une menace concrète et identifiée, surprotège l’intérieur du foyer. Problème, les graines de la violence y pénètrent sans contrôle. Jamais elle ne se matérialise dans l’enceinte de l’appartement – tout juste quelques cris -, elle est pourtant omniprésente : par le mixage des sons de la rue, par l’abattement et la renonciation progressive du mari à continuer sur la voie de l’honnêteté, par les réseaux sociaux des jeunes filles et le VPN qu’elles installent par l’entremise d’une amie, littéralement enfin, par l’entrée du corps d’une manifestante que la mère soignera, et par bien sûr les inserts des vidéos documentaires. La famille, dès lors qu’elle a choisi son camp, celui de l’ordre, ne peut plus vivre dans le désir d’une future quiétude bourgeoise : la peur est partout et habite la dramaturgie, elle en est le cœur.

Le pire aura bien lieu. Les nom-prénom-adresse du père sont dévoilés, et en même temps que la famille bat en retraite à la campagne, le film renverse l’intérieur et l’extérieur. Le basculement et l’entrée dans la seconde partie coïncide avec la réapparition du pistolet. Le père n’avait pas oublié son arme à l’extérieur du foyer, c’est le foyer qui le lui avait subtilisée – sa fille -, comme contaminé par l’introduction de l’arme, comme si la violence symbolique seule de l’objet avait pu pervertir un espace gardé hermétique par la mère. La violence n’est pas celle de l’extérieur – les manifestants – mais celle de l’intérieur – le père et son métier. C’est le régime iranien lui-même qui organise la déflagration de violence qu’il subit. Comme la fille et son geste irrationnel, c’est la possibilité même qu’il puisse y avoir des heurts qui provoquent les heurts. Chaque potentialité se trouve confirmée. D’ailleurs, l’agression par le père de deux individus sur le chemin de la campagne n’est motivée que par la possibilité qu’ils puissent avoir pris des photos de lui – et il s’avère qu’ils en avaient pris. De même, la potentialité du père comme agresseur devient tangible en même temps que les deux individus hurlent qu’il a envoyé par ses signatures des centaines de personnes à la mort : ce n’est pas qu’un travail comme le lui répète la mère, c’est un travail qui a des conséquences.

Une fois l’extérieur mis hors d’état de nuire, une fois l’intérieur contaminé, la retraite campagnarde ne peut plus n’être qu’une énième variation du drame familial. C’est un survival. Les personnages, d’abord complexes, peuvent n’être plus que des pantins au service d’une catastrophe en marche. Les graines du figuier se répandent par ricochet, le mal aussi. Il prend trop de place. L’intérieur pourri – le père – isole et enferme tour à tour chacune des trois femmes de sa famille. L’extérieur, lui, ne semble plus constitué que d’une seule vidéo dans laquelle le père chante, et qui sera crachée par de vieux haut-parleurs pour attirer le père à l’extérieur de la maison. L’extérieur, ouvert, le passé. L’intérieur, fermé, le présent. C’est peut-être aussi cette addition de symboles et ce dualisme qui finit par amoindrir la force de la seconde partie, tant les personnages ne sont plus que l’ombre de ce qu’ils étaient. La dernière séquence les montre déambulant dans le labyrinthe d’une ville ancienne et déserte. Les ruelles se succèdent et les personnages tournent en rond sans le moindre but, sans perspective, vidés de toute substance. Le survival prend tout à fait la place du drame familial et le film se termine sur un énième ricochet du mal : la fille tire sur le sol plutôt que sur son père, le sol s’écroule et tue le père. Dernier ricochet du mal qui tue sa source.

The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rasoulof, avec Soheila Golestani, Missagh Zareh, Mahsa Rostami, Setareh Maleki, le 18 septembre 2024 au cinéma.