15 films top hors top (2/4)

Comme chaque année maintenant, nous revenons sur quelques films qui nous ont beaucoup intéressé mais sur lesquels nous n’avons pas eu le temps de (suffisamment) nous attarder. Heureusement pour nous, pauvres humains, il n’est jamais trop tard pour une belle découverte de dernière minute avant de constituer le Top Ten ultime !

Juliette au printemps – Blandine Lenoir

Sept sanglots, cinq chocolats, deux bols de chips triangle et un film plus tard.

Juliette prend le train. Elle rentre dans sa ville natale et prend un peu de temps pour elle parce que ça ne va pas bien. Elle loge chez son père, prend le café chez sa sœur, passe voir sa grand-mère et se rend au vernissage de sa mère. Elle se pose et se repose.

Juliette rentre chez elle mais ce qu’elle ne sait pas, c’est que c’est chez moi. C’est mes maisons, mes rues, mes villes moyennes de Rhône-Alpes. Elle rentre dans ma famille dans laquelle il y a les choses qu’on ne dit pas parce que comme ça c’est mieux, le chat qui glisse dans la gouttière et le grincement spécifique du vieux plancher qui contient tous les souvenirs. Il y a papa, maman, qui ne sont plus ensemble mais qui nous aiment tout court. La grande sœur qui se démène dans tous les sens pour tenir la barre du navire qu’est sa famille, et, si au passage elle peut y trouver un peu d’amour, alors qu’elle ne se prive pas ! Il y a les objets dans tous les sens, les saucisses brûlées, les cartons qu’on ne veut pas jeter et les animaux qui nous regardent s’affairer autour des repas de famille. La vie déborde et déborde.

Juliette dessine, capture les instants et le bonheur à sa manière, à défaut de comprendre ce qui la ronge. Elle ne va pas bien, mais elle se laisse porter par la vie et rencontre Pollux, le locataire de la maison de sa grand-mère. Ensemble ils auront deux bières et un caneton.

Juliette au printemps c’est moi. Les angoisses, les larmes pour rien, les tocs, les baisses de tension, la petite sœur, l’artiste, la sensible. Mais aussi le bonheur de rentrer chez soi, les flans, la serre, la peinture, les dessins, l’amour inconditionnel. C’est ma vie à l’écran. On m’a dit « Lucile tu vas écrire dessus parce que tu vas aimer ». Ah bon ? Ah, bah d’accord. Ah bah, oui, en fait. Évidence.

J’ai lu la BD, elle est très bien ; le film est meilleur. C’est une adaptation qui s’envole parfois, au-delà des limites des cases et du temps. Marylou, la sœur de Juliette, coupe les cheveux d’une jeune fille devant France 3. Elle est prise d’un rêve de beauté soudain. Elle qui va si vite si fort tout le temps… elle s’arrête une minute et regarde. Elle voit deux patineurs artistiques à la télé, on les observe attentivement à ses côtés. Et c’est elle qui s’élève devant nos yeux. Petit à petit, Marylou change. Elle ne veut plus être femme de mère de fille de. Elle veut être un être sensible et pleine de grâce, elle aussi.

Juliette, Marylou, leurs deux parents, leur grand-mère, Stéphane, les gosses, les animaux, Pollux le gentil locataire du palier, les maisons, les petits-déjeuners et les haies vertes mal taillées. Et puis ce dessin. Son vieux père et trois enfants dans ses bras avec lesquels « il se sentait le roi du monde ».

C’est rempli du banal de la vie, mais cette vie c’est la mienne, c’est la vôtre un peu aussi je l’espère. On pleure proportionnellement à la joie qu’on a pu ressentir, alors merci. Je m’en vais verser quelques larmes et cramer des saucisses.

Lucile Laurent

Laissez-moi de Maxime Rappaz

« Elle change d’amant comme de chemise » : voilà qui ferait un bon sous-titre au premier long-métrage de Maxime Rappaz. Laissez-moi s’ouvre sur Claudine (Jeanne Balibar), dos à la caméra, portée par un tramway vers une destination inconnue. On la découvre dans la seconde séquence : d’immenses montagnes suisses impriment l’écran. Statique, le plan large laisse entrer son personnage dans le creux central de son image où une minuscule silhouette marche d’un pas décidé sur le pont d’un gigantesque barrage. Bottines à talon, robe et manteau blanc, couleur tranchée par des lèvres teintées d’un rouge franc, le spectateur observe pour la première fois l’apparence séductrice de Claudine dans une télécabine en descente vers un hôtel de montagne où résident des vacanciers de passage. En habituée, elle y fréquente des hommes pour le temps d’une coucherie stérile, avant de rentrer chercher son fils handicapé, Baptiste (Pierre-Antoine Dubey), chez une vieille voisine. La première partie du film révèle une femme prise dans une vie d’un bleu ecchymose : le soir, elle suspend l’habit blanc du lendemain, se réveille et dépose Baptiste chez la voisine. Elle rejoint les montagnes, couche, puis remonte travailler aux commandes des clientes, changée en couturière. Ce rituel n’est pas sans rappeler les aliénations de Chantal Akerman, manifestées par des tâches domestiques astreignantes auxquelles Jeanne Dielman s’oblige afin de se prémunir. Contre quoi ?

Les mains du fils de Claudine prises dans une peinture toujours bleue nous apparaissent comme la clé du mystère. Le premier plan partagé entre l’intéressé et la mère est filmé dans une cage d’escalier d’un bleu profond dont l’œil de bœuf barré d’une source à contre-jour révèle une descente douloureuse. Cette pénibilité teinte chaque aspérité du film et se manifeste par l’utilisation omnisciente d’une couleur bleue froide. Prégnante dans chaque plan du film, la teinte marine habille son vêtement de couturière, ses serviettes, ses draps de lit, sa valise, les voitures sur son chemin, jusqu’à la teinte délavée de l’hôtel.

Le second moment du film vient bousculer cet ordre établi. Le caractère prévisible et maussade que prennent ses expériences sexuelles s’illumine d’une rencontre. Michael (Thomas Sarbacher), aussi de passage à l’hôtel, lui demande s’ils peuvent se revoir, il est là pour quelques semaines. Soudain, lors de la lecture quotidienne des lettres adressées à son fils par son mari absent, chaque fois ouvertes dans le même bistrot, la caméra capte un instant le regard nouvellement éveillé de Claudine à travers la fenêtre sur laquelle s’impriment en transparence les montagnes. Ils se croisent sur le pont du barrage et Michael termine sa course avec elle. Malgré cela, la relation s’emplit rapidement d’un doute conjugal existentiel et l’impossibilité de l’après fonde l’inconfort de l’instant : Claudine n’est pas libre et Michael le lui rappelle douloureusement. Après une soirée en amoureux, réveil coupable en sursaut suivi d’une course au bout de laquelle la mère retrouve son fils dans un bain froid : « tu m’as oublié ». Dans le déni, elle congédie la voisine et inscrit son fils dans un établissement spécialisé. Mais, silencieusement, le garçon prend son envol. Une conscience nouvellement sexuée fait mûrir l’adolescent en jeune adulte et l’oubli du bain amorce une première séparation forcée entre la mère et le fils, achevée par la mort de Lady Diana pour qui Baptiste a la plus sincère affection. En mère parfaite, l’image de la princesse britannique découpée de magazines par les soins de Claudine tout au long du film, remplit son tiroir de table de nuit et l’accompagne en journée.

Le handicap de Baptiste astreint la mère, lui empêchant toute envolée, une aliénation magnifiquement démêlée par Michael lors d’un énième et dernier rendez-vous amoureux. En ingénieur hydraulique, l’intéressé l’emmène au cœur du barrage entourant le complexe hôtelier. Sillonnant son architecture labyrinthique, le spectateur plonge par analogie dans l’organe de Claudine. En son centre, une grande cuve d’un bleu profond se révèle et encadre les amoureux en un plan saisissant. L’eau ne demande qu’à les submerger, une évocation langoureusement incarnée par le baiser ainsi que la promesse partagée entre les deux amants : « Je crois que j’ai envie d’essayer ». Cet enfermement ultimement symbolisé par l’hôtel niché au centre du barrage se manifeste physiquement par une crise de panique au moment du départ promis à Michael. Obligée de le laisser partir, Claudine part retrouver son fils, lequel apprend la mort de sa princesse et se détache définitivement de sa mère. Dernier plan du film : caméra à l’épaule, Claudine est filmée en marche rapide, dos au complexe spécialisé et laisse échapper un râle trop longtemps contenu, les yeux vacillant d’un vertige nouveau, celui de la liberté.

Noémie Mimaud

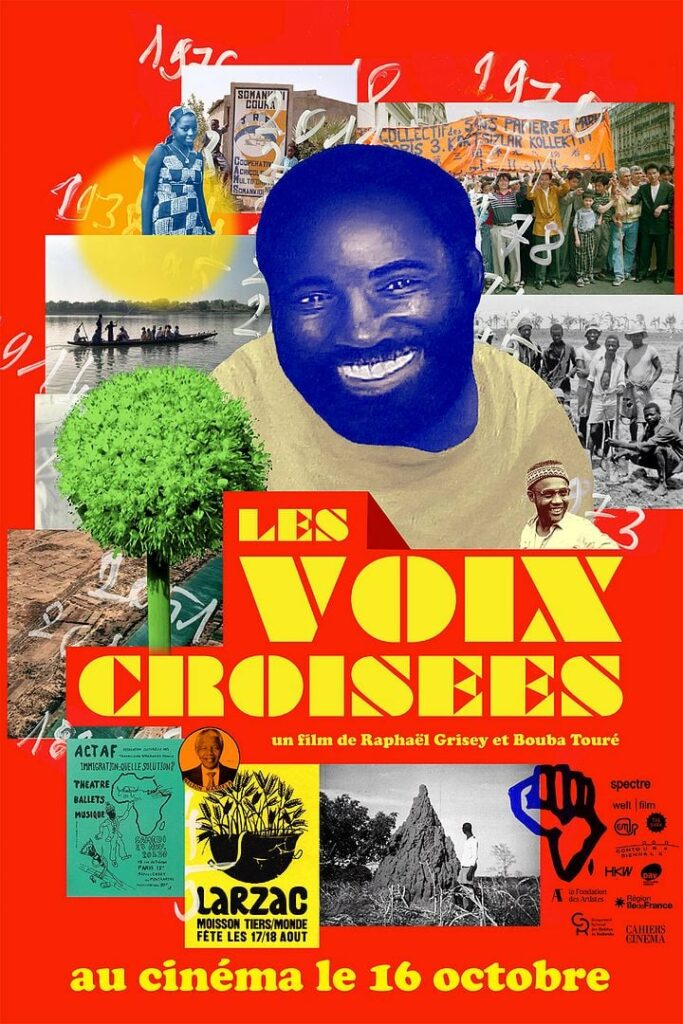

Les voix croisées de Raphaël Grisey et Bouba Touré

Une voix surgit, venez, venez tous, et invite, d’emblée, à observer l’histoire d’un retour. Un retour pour mieux comprendre, pour aller de l’avant.

Raphaël Grisey et Bouba Touré tissent une longue et vivante recherche pour retourner sur les traces de la coopérative agricole Somankidi Coura, fondée au Mali en 1977 par d’anciens travailleurs migrants. Bouba Touré est l’un de ses fondateurs et en documente toute la genèse. Il commence à filmer dans sa chambre, en région parisienne, là où débordent les affiches, les échos militants, les photos de famille et les horloges, là où s’empilent les paquets de négatifs et les CD. Sur les murs comme à l’écran, un premier montage d’une mémoire pour les autres. Les archives sont photographiques, radiophoniques, cinématographiques et même théâtrales. Le tout s’entremêle, se répond, s’entrechoque et les éclats du récit se dessinent. Par ce dévoilement, les voix se croisent pour défaire le silence et emprunter une autre voie, rendre compte et sortir de l’imaginaire occidental colonial. Briser la linéarité permet de refléter l’accumulation des résistances, ressasser pour (re)faire l’histoire, sinon qui d’autre ?

Les regards circulent dans des allers-retours temporels faisant naviguer entre les luttes de libération des travailleurs migrants, les grèves dans les foyers, les marches dans la rue, l’occupation du Palais de la Porte Dorée, les assemblées générales à l’université de Vincennes, et les luttes des agriculteurs en France et en Afrique de l’Ouest, qui sont intrinsèquement liées pour mener à la coopérative autogérée, utopie concrète, le long du fleuve Sénégal. Naviguer jusqu’à un retour au pays, laisser l’Occident à ses mythes, et faire autrement, dans les marges, ensemble.

La vie est un combat, oui la vie est un combat répète Bouba Touré.

Des interstices de la lutte survient une joie militante, de l’expérimentation formelle un moyen d’échapper à la gravité du capitalisme. En reliant l’aventure de la coopérative et les documentations de Bouba Touré, Les Voix croisées, dans une démarche décoloniale et intersectionnelle, se place radicalement dans la lignée d’une politique de la collectivité, et s’émancipe de toute logique d’extraction – capitaliste, coloniale, artistique. Chaque voix trouve alors sa place, chaque outil insuffle de l’espoir, et le cinéma dans un tel geste, se pose, enfin, comme un acte de réparation.

Ambre Guidicelli

Chienne de rouge de Yamina Zoutat

Yamina Zoutat se réveille un matin avec le désir de filmer du sang. Un désir qui nourrit son geste autobiographique et politique d’une urgence viscérale, où le corps, la chair et le sang sont des lieux d’interrogation sur la filiation et les cicatrices invisibles. Ce sang devient le fil rouge dans l’exploration du corps comme lieu de transformation et de mémoire. La réalisatrice, qui ignore les circonstances de son propre passé, découvre par sa mère au cours de son documentaire que son sang a entièrement été changé à la naissance. Corps chimérique, doublement double (la réalisatrice étant suisse d’origine italo-algérienne), corps mutant que l’on ignore. Alors, remonter le long des fils, si fins soient-ils pour comprendre d’où l’on vient. La citation d’Annie Ernaux dans L’évènement (2000) résonne profondément : « Prenez et lisez, car ceci est mon corps et mon sang qui sera versé pour vous ». Le sang devient ici à la fois un lien tangible et une métaphore, une donnée à la fois biologique et symbolique, un moyen d’entrer dans la mémoire du corps et de l’histoire. La citation d’Ernaux, qui évoque le sacrifice et l’offrande, se transpose dans le film de Zoutat où le sang n’est pas seulement une substance physique, mais aussi un héritage, un acte de transmission, un moyen d’exploration et de réparation.

Sorti en mars 2024, Chienne de Rouge donne à voir la mue d’une femme, d’un bébé chimère à une journaliste empêchée jusqu’à une cinéaste en quête de réparation. L’incapacité de filmer les procès du sang, en tant que chroniqueuse judiciaire dans les années 90, va donner naissance à une cartographie à la fois politique et sensible, dans laquelle la réalisatrice place ce motif au cœur de son œuvre. Questionner, toujours, et tenter de réparer. Les galeries de sang se dessinent et se forment. Un chauffeur livre le sang et les greffes dans Paris, une endocrinologue soigne et discute avec ses patients, une chienne de rouge apprend à pister les proies et une transfusée cherche sa donneuse. Tout au long du film, cette recherche ne sera pas seulement une quête de réparation par rapport à son histoire personnelle, mais aussi l’exploration de récits, de témoignages liés au sang.

Zoutat interroge l’héritage et la circulation du sang, la manière dont il se donne, se transmet et se perd. La mise en scène marque l’imaginaire par du sang menstruel qui coule sur une cuvette de toilettes dans un train, une petite fille qui perd une dent de lait, un saignement de nez ; souvent dans des situations de douleur qui évoquent la dimension pathologique du corps, ce corps qui porte les stigmates de la souffrance et du passé. Cette idée du sang qui a une mémoire devient centrale dans la narration, et se pose comme une question essentielle : le sang nous relie-t-il à nos ancêtres, à nos origines ? Et si ce sang est « différent », qu’est-ce que cela signifie pour notre identité ?

Zoé Schulthess Marquet