Fema, jour 7, 14h25. Ou peut-être jour 3 ou 1 ou 9, 8h40 ou 3h15 ou 22h03. Peu importe. Fema en tout cas.

Une semaine dans un festival de cinéma est nécessairement unique. La réflexion pourrait être absurde puisqu’elle provient d’une personne dont c’est la première fois, mais elle est pourtant évidente : un festival de cinéma, ce n’est pas seulement une semaine du 28 juin au 7 juillet, 200 films projetés dans les salles de La Coursive et du CGR Dragon à côté du vieux port de La Rochelle ; c’est ça mais c’est aussi bien d’autres choses. Avec qui on parle et de quoi ? De cinéma, de tout le reste, de cinéma à travers tout le reste ou de tout le reste à travers le cinéma ? Où dort-on et à quel moment ? Quand s’arrête-t-on de boire et quand commence-t-on à faire la queue, quel kebab va-t-on manger aujourd’hui ? Quels films fait-on vivre, avec qui et comment ? Les voit-on seulement, en parle-t-on, écrit-on ? Avec qui, c’est probablement la question la plus importante, et c’est entre trois colocataires d’une semaine, réunis sur des lits de camps et matelas d’un petit appartement rochelais que naît l’envie de ce journal de colocation cinéphile : trois points de vue aussi personnels que complémentaires pour aborder cette semaine tout à la fois festive, amicale, épuisante, euphorisante et politique.

Festival du coeur

C’est à la fois évidé mais surtout nourri de 10 jours hors du temps, que j’entame cette absurde et joyeuse tentative : rédiger une notule de quelques lignes pour Tsounami (un honneur en soi !), balbutier du FEMA (cet autre amour), et, plus important encore, s’évader en la compagnie de 2 humains rares, inspirants, beaux, et que j’aime de tout mon cœur. Adé, Léo, je vous dédie ces paragraphes <3

Cloclo ne croyait pas au soleil le lundi. Ce chaleureux escroc est pourtant bien au rendez-vous, en ce lendemain de fin de festival, troquant l’illusion d’un horizon sans nuage à la mélancolie de nos introspections. Et, comme à chaque fin de parcours, c’est cette même ivresse que l’on sent alors poindre, gorgée des rencontres et instants volés, tant sur les toiles qu’au fond des pintes. La chaleur n’est pas moins accablante. Mon double vitrage ne change rien à l’affaire, alors que je rechigne à trop vite plier les draps et le lit de camp qui occupaient, le temps de quelques nuits, l’espace habituellement si muet de mon appartement.

On a parlé de ruptures cette semaine. Et ce jour en est une. Car si depuis samedi dernier, les manifestations du quartier de la grosse horloge, au centre de La Rochelle, concernaient plus Akerman que Bardella, ce FEMA n’a décidément pas eu la même saveur que les autres. Alors que se murmuraient les timides avenirs culturels du pays, nos coudes se sont serrés, chaque jour un peu plus, jusqu’à parfois 2h du mat, dans l’enceinte de ce si convivial espace dit “Préau”, généreusement destiné aux festivalier•es dans leur ensemble. Ce lieu magique, à 100 mètres des salles, où le thé, les fûts et les croque-monsieur goût pesto ont alimenté nos échanges, autant que les sourires des bénévoles sans qui jamais rien ne saurait émerger.

Le spectre de Jeanne Dielman a plané lui aussi. Les répétitions, les habitudes si vite acquises, le désir d’en découdre aussi, avec cette vieille idée que le cinéma serait mort. Il suffisait pourtant de croiser la générosité de Claire Atherton ou d’Adrien Dénouette, l’entrain de Chloé Kaye et de Clément Colliaux (allez vite écouter leur podcast 15’), les chants de Françoise Fabian et même d’Agnès Jaoui, le souffle coupé de Pauline Jannon et d’Elie Bartin qui, au travers de Super Seven, ont assuré une couverture exemplaire, ou bien encore la malice nocturne de Marcos Uzal, ainsi que l’engagement aussi salvateur qu’assumé d’Alain Guiraudie, pour enfin se convaincre du contraire. Autant de rencontres, d’amitiés, de fatigue, de files d’attentes et d’impatiences qui ont coloré ce festival d’un constat qu’un tel événement devrait toujours rendre compte : la cinéphilie va très bien. Elle n’est pas aussi âgée qu’on nous le fait croire, et les convictions qui portent les regards que j’ai croisés cette année, non contentes de ne confirmer en rien les lambeaux que l’on attribue trop vite à cette communauté, distillent au contraire un irrépressible vent d’espoir. Une collectivité dont l’érudition est certes parfois lacunaire (à commencer par la mienne, c’est entendu), mais qui ne reflète que très partiellement l’indiscutable implication dont elle fait sans cesse preuve, et la curiosité de chaque instant, qui nous ouvre autant les yeux que le cœur.

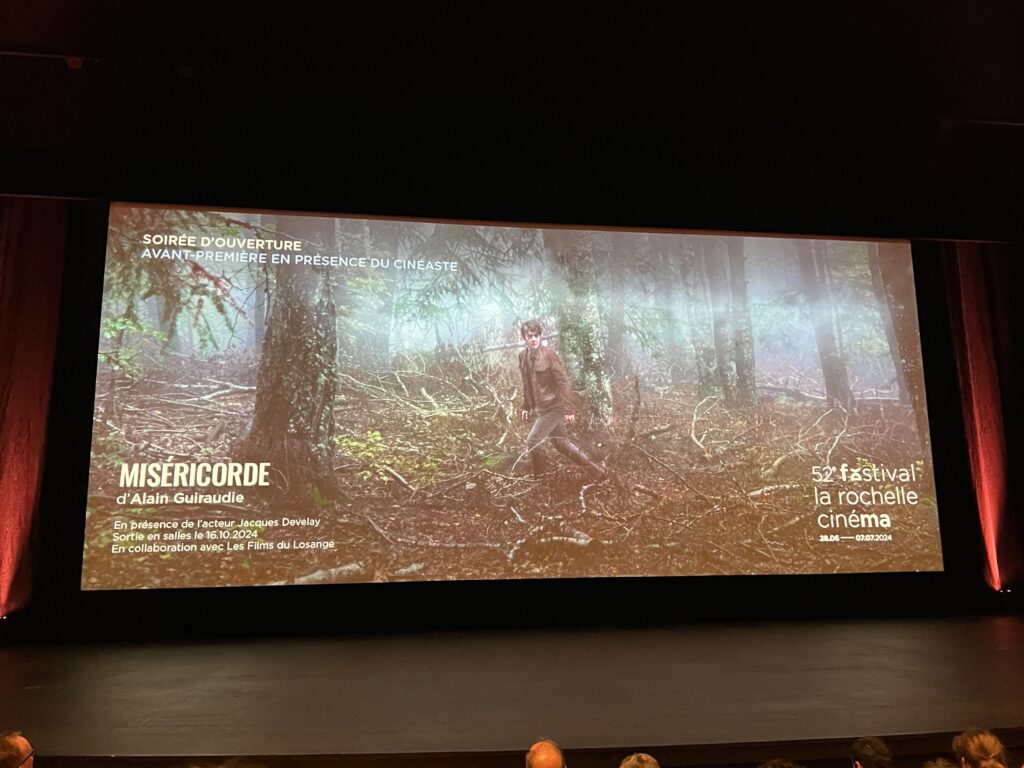

Je ne parle même pas de l’extraordinaire diversité que les responsables de la programmation nous ont offert à nouveau. Des méditations de Chantal (News From Home, Hotel Monterey, D’Est, Les Rendez-Vous d’Anna) à celles de Pascal (Ma Nuit Chez Maud), des folies de Gomes (Grand Tour, la merveille de cette édition – les retours sur place contrastent ceux de Cannes -) à la rigueur de PTA (Phantom Thread), de De Peretti (À Son Image) et de Mati Diop (Dahomey), ou bien la politesse de Kapadia (All We Imagine As Light) et l’impolitesse, encore, de Guiraudie (Miséricorde), dont la séance d’ouverture nous a de suite électrisé, deux jours avant le premier tour de ces fameuses législatives anticipées.

Mais la célérité de cette édition ne s’est pas plus résumée à l’historique contexte national que nous traversons, qu’à l’euphorisant éclectisme dont le FEMA est coutumier. C’est en effet de l’exercice parallèle de l’écrit (une première pour votre serviteur), que fut assuré cet enivrement si particulier, celui d’une suspension complète du quotidien, et que l’on atteint aux alentours de la troisième journée. Éprouver le tempo de cette mélodie propre aux rédactions de notules, tweets, micro-critiques LetterBoxd et autres papiers, aura su baliser tout notre itinéraire. Autant d’équations à résoudre, entre les séances, les verres et les nuits, une danse entre les mots, tant au crépuscule qu’au cours de pauses caféinées, nourrie des échanges de la veille ou du dernier film en tête. Et c’est seulement en bout de course, le vendredi soir, que viendra de mon côté cet écho bienvenu, entre le sujet de mon dernier travail pour le Club Lumière (le cinéma expérimental, tout un programme), et cette séance aussi vertigineuse que tristement confidentielle de courts-métrages avant-gardistes (dont l’extraordinaire Dos sueños después de Pilar Monsell), assurée par la précieuse association Braquage, indéfectible soutien du genre.

Le FEMA fut donc tout cela. Une course derrière les claviers, une autre derrière les contremarques de l’aube, pour assister in extremis à toutes ces AVP Cannoises que la croisette aurait eu bon dos de nous priver. Une dernière, bien sûr, assurément la plus précieuse de toutes, après ces inestimables moments de partages, de retrouvailles comme de découvertes, de débats et de confirmations, de rires et de sourcils froncés, à se taquiner autant qu’à s’aiguiller, à se galvaniser autant qu’à se promettre. Des promesses de séances à venir, de films à rattraper, de cafés sur Paname, de projets plein la tête, et surtout, sans faute, de se retrouver l’année prochaine.

Festival politique

Cette édition 2024 a imposé malgré elle une thématique : la crainte qui monte depuis des années de voir l’extrême-droite reprendre le pouvoir en France s’est faite d’un coup terriblement plus concrète. Tout juste trois semaines avant le début du festival, les héritiers du fascisme récupèrent 35 sièges sur 81 au Parlement européen et la dissolution de l’Assemblée Nationale est annoncée par le président, geste d’une inconscience politique telle qu’on pourrait lui soupçonner des intentions accélérationnistes si on ne connaissait pas son désintérêt total pour l’antifascisme. Les élections législatives sont prévues pour le 30 juin et le 7 juillet, et le FEMA devient ainsi malgré lui le festival de l’entre-deux-tours. Quelle résonance politique a donc cette semaine pour nous, jeunesse cinéphile politisée ?

Sentiment de solidarité d’abord : les rencontres nombreuses et fécondes permettent de partager des idées, de la colère, de s’armer intellectuellement le plus rigoureusement possible. On plaisante aussi, on dédramatise, mais on s’inquiète surtout, pour nos proches racisé•e•s ou LGBTQI+, pour nous, précaires, étudiant•e•s ou travailleur•euse•s de secteurs menacés.

Du côté des organisateurs du festival, on sent aussi cette inquiétude : impossible d’évacuer la question, et les discours d’ouverture s’axent immédiatement sur cette nécessité antifasciste. Le monde de la culture, directement menacé (quel avenir pour le Fema sous l’extrême droite ?) tente maigrement de faire bloc, et les premières interventions sincèrement préoccupées mais au ton peut-être un peu trop policé, euphémisé, laissent heureusement la place à des intervenants qui expriment plus explicitement l’urgence. Ainsi, le collectif Sous les écrans la dèche prend la parole pour dénoncer les conditions de travail déjà dégradées de métiers qu’ils craignent de voir disparaître dans le cas d’un mandat Bardella. Alain Guiraudie, en guise de présentation de son excellent Miséricorde qui fait l’ouverture, parle des opprimés d’ici et de plus loin, Kanaks, Palestiniens, exhorte à « voter bien » et on l’applaudit à tout rompre parce qu’on a besoin plus que jamais que le monde du cinéma s’assume en tant qu’agent politique et se montre conséquent (et celles et ceux d’entre nous qui ont suivi ou sont allé•e•s à Cannes savent que ce n’est pas gagné).

Le lendemain, le premier film devant lequel je m’assois est argentin, Histoire de la peur (2014), présenté par son réalisateur Benjamin Naishtat. Désintérêt poli pour ce premier film maladroit, mais Naishtat parle dans sa présentation de l’Argentine, de Milei, rappelle simplement ce qu’est l’extrême-droite quel que soit le nom sous lequel elle se cache et confirme par son discours le caractère éminemment politique de cette édition. Je me surprends d’ailleurs les premiers jours à repérer, peut-être un peu artificiellement, une thématique libertaire dans plusieurs des films que je vais voir : Un drôle de paroissien (Jean-Pierre Mocky, 1963) ridiculise la police et fait l’éloge de la paresse, Daisy Clover (Robert Mulligan, 1965) envoie valser un star-system misogyne dans une explosion finale. Et comment parler de rébellion explosive sans évoquer la découverte sur grand écran de Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni, 1970), sa scène de sexe orgiaque et surtout son final sous forme de destruction fantasmée de la société de consommation ? À l’inverse, on se retrouve parfois déçu ou surpris de constater la misogynie de Pagnol dans La femme du boulanger (1936) où une femme malheureuse en amour est comparée à une chatte en chaleur, ou bien le manque de rigueur dans la critique du patriarcat du programme dédié à Natalie Wood. Quant à Chantal Akerman, sa grande rétrospective permet de se rappeler, à nouveau, quelle immense cinéaste elle est. Face à des formes si radicales et libres que News From Home (1976) ou D’Est (1993), face à l’aliénation de Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975), le terrifiant lynchage décrit dans Sud (1999), le sexe lesbien contrastant avec une hétérosexualité agressive dans Je, tu, il, elle (1974) on ne peut que constater la dimension profondément politique et résolument moderne de son cinéma.

Je lui dois pourtant aussi un des moments les plus légers du festival : Un divan à New York (1996) commence à 19h45, le soir du premier tour, dans une salle dont l’absence de couverture réseau annule la tentation de consulter les résultats. Comédie romantique avec Juliette Binoche et William Hurt, c’est peut-être son film le moins percutant tant thématiquement que formellement, mais le moment précis où je le vois le rend essentiel ; car 1h48 durant, j’oublie complètement l’appréhension, me laisse avoir par cette histoire d’amour entre un psychanalyste new-yorkais rigide et une parisienne enthousiaste et bordélique, entre un rocher et une tempête. Le film se termine, sourire aux lèvres, on sort de la salle, on jette un oeil au portable, et on se rappelle que le monde au dehors n’est pas si joli. Il faudra attendre le dimanche suivant pour se réjouir un peu.

Le FEMA comme échappatoire

Retour en arrière. Dimanche 30 juin, 20 h : dans la grande salle de la Coursive, tous les téléphones étaient allumés. Ambiance pesante, l’enjeu immense. Partout, le score du Rassemblement National affole. Quelques secondes plus tard, Françoise Fabian arrive et les centaines de spectateurs se lèvent. Les applaudissements remplacent les chuchotements. Et la situation s’enfonce dans l’absurdité quand l’actrice improvise une chanson sur la scène. Moment hallucinant, parenthèse onirique dans une soirée maudite. Le chef-d’œuvre Ma nuit chez Maud fait oublier l’extérieur, avant que celui-ci ne revienne nous frapper au visage quelques heures plus tard. Le RN est en tête du premier tour des élections législatives.

Comment s’évader, quand l’actualité politique nous oblige à nous révolter ? Comment profiter de ce merveilleux festival, alors qu’il est encadré par deux dates décisives pour l’histoire de France ? En ne quittant jamais des yeux la véritable priorité du moment : l’engagement. C’est par cette proximité idéologique qu’une joyeuse bande de cinéphiles un peu taré·e·s s’est formée. Dès ma rencontre avec Léo et l’ouverture du festival, Paul détend l’atmosphère. Au café Leffe, à côté de nos bières, son téléphone diffuse le chef-d’œuvre du festival : Thingu, mash-up de Pingu et The Thing, qui n’a rien à envier au film de Carpenter. Les autres twittos nous rejoignent, et d’emblée la connexion se fait. S’il fallait le préciser, on se rassure les uns les autres : la jeunesse emmerde le Rassemblement National. Une fois l’évidence répétée et les premiers débats politiques terminés, on se découvre. On réfugie nos esprits au préau, QG des festivaliers la nuit tombée. On se raconte nos vies, on déconnecte du réel, on débriefe nos séances du jour et on enchaîne les absurdités. On écoute Léo et Baptiste faire d’Oppenheimer un plus grand film que Zabriskie Point et de Barbie un modèle de cinéma féministe.

Les sujets anodins deviennent des sujets sérieux. Le plus important d’entre eux : quel est le meilleur kebab de La Rochelle ? L’idée me vient de faire une tier-list, encouragé par d’autres twittos affamés. Les critiques de ciné se transforment en critiques culinaires et enchaînent les adresses de la fameuse « rue des kebabs », temple de la gastronomie rochelaise. Première étape : chez Tarek. Une grosse dizaine de personnes attend le Saint-Graal et on découvre les goûts désastreux de chacun : sans grande surprise, ceux qui aiment Old Boy sont les mêmes qui mettent du ketchup dans leur pain pita. Le marathon est lancé. Au total, j’ai essayé six adresses, très souvent accompagné par Léo et d’autres twittos. Nos critères : le prix, la gentillesse du service, le goût et la texture des frites, la cuisson de la viande et la quantité de crudités. Chaque soir, on prend l’affaire très au sérieux jusqu’à notre décision unanime : le 404 et sa tempête de saveurs ne jouent pas dans la même cour. Il gagne la médaille en kefta du kebab de La Rochelle 2024 et pourrait même rivaliser avec les meilleurs de Lyon.

Fema, jour 2 (mais cette remarque vaut pour tous les jours puisque j’étais constamment de corvée). Mon réveil sonne à huit heures. Ma mission : prendre des contremarques pour ceux qui n’ont pas eu le courage de se lever. Les cernes grandissent de jour en jour. Comme à Cannes et dans tous les festivals de ciné du monde, le RedBull finit par remplacer le café. Les salles obscures me bercent, mais il m’est impossible de piquer du nez. Mon cerveau me répète que je dormirai quand je serai mort, et que je suis certes venu à ce festival pour boire des coups, mais aussi pour voir des films. Certains me marquent par les splendides soirées qu’ils me font vivre : difficile de ne pas s’émouvoir devant Mohammad Rasoulof, présent sur scène alors qu’il fuit son pays pour Les Grains du figuier sauvage. D’autres resteront gravés dans ma mémoire pour d’autres raisons, instigateurs de fous rires indélébiles et de moments d’évasion bénis. En tête, Golden Eighties de Chantal Akerman, OVNI dans la filmographie de cette immense cinéaste. Rien ne nous y préparait : la lenteur hypnotisante de son œuvre a disparu pour laisser place à une comédie musicale déjantée sur fond de drame romantique. En sortant de la séance, on regrette l’absence de la chanson Robert camembert sur Spotify.

Une fois rentrés (à 2 h dans le meilleur des cas), le sommeil est à peine autorisé. Paul déblatère des concepts bien trop compliqués pour mon cerveau fatigué : on travaille sur notre rapport aux autres et à soi, on discute de Pacôme Thiellement, on parle de cinéma expérimental… mais mon cerveau est déjà endormi. Heureusement, Léo me réveille avec des blagues merdiques (des envolées lyriques du genre « La folie Almayer [Chantal Akerman, 2011], c’est la folie mais c’est pas l’meilleur »). Je ne suis pas exempt de tout reproche non plus : je leur rends bien la douleur et les force à écouter Sky Ferreira tout en écrivant des papiers. Un contexte parfait pour écrire sur le superbe Ma vie ma gueule, chant du cygne de la regrettée Sophie Fillières.

Mais comment parler de nos soirées interminables sans mentionner ce merveilleux moment à la plage, la veille du départ de Marc et Camille, deux de nos compagnons de festival ? « Je sais déjà que je fais une connerie » m’avoue Léo, tenant à peine debout aux alentours de 2 h 30, alors qu’on se dirige vers une épicerie pour acheter des bières et continuer la soirée. Cinéma, politique et monde extérieur n’existent plus. Cette soirée cristallise l’importance de casser la barrière de Twitter et d’Internet : rencontrez-vous.

Trois jours plus tard, presque à la même heure, autre ambiance. Une petite dizaine de festivaliers s’est rendue à Ardillières, chez Loïc. Cette fois-ci, les discussions et réflexions introspectives ont quitté les esprits pour laisser place au véritable chef-d’œuvre de ce festival : la tier-list des 250 films narratifs les mieux notés sur Letterboxd. Le résultat est immonde, mais le moment précieux (presque autant que ma victoire avec Baptiste à Mariokart le même soir).

Fema, jour 10, 17 h 15. Cette fois, la date est limpide. Dans trois heures, nous connaîtrons le résultat des élections législatives. Je suis dans le train pour rentrer à la capitale et j’écris ces lignes en pensant à cette semaine hors du temps. Je n’irai pas au Fema l’année prochaine, mais j’espère que des dizaines de colocs cinéphiles occuperont les petits appartements de La Rochelle en juillet 2025. J’espère que le festival continuera de rappeler que l’extrême droite ne doit jamais être une option. Mais surtout, j’espère que les nouveaux festivaliers continueront d’emmerder le Rassemblement National.

P.S. : Un peu partout en France, dimanche 7 juillet, 20 h 05. Le petit groupe de festivaliers célèbre : certains à distance, d’autres à La Rochelle. Le monde de la culture peut souffler, et le Fema peut continuer. En attendant l’année prochaine : le RN a perdu mais la lutte continue.