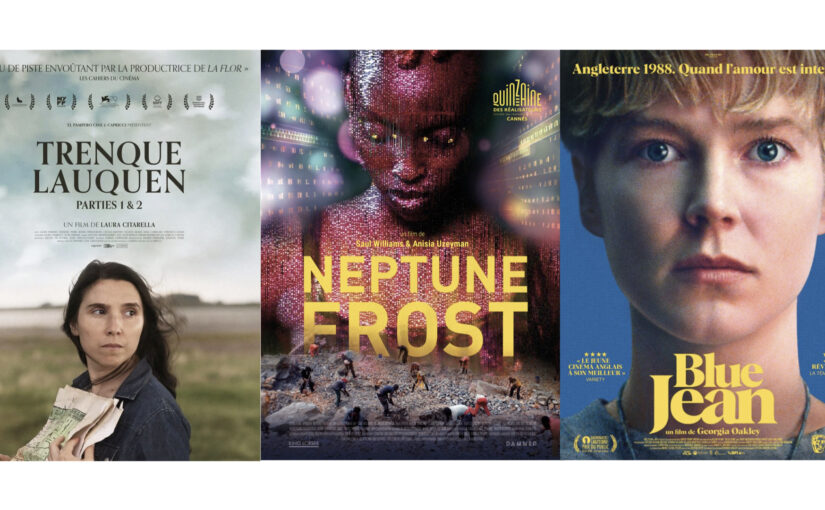

Trenque Lauquen / Neptune Frost / Blue Jean

Tout au long du mois de décembre, nous revenons sur l’année cinématographique écoulée. Ici, nous vous proposons des textes sur des films forts qui seront malheureusement trop oubliés par les différents top : Trenque Lauquen de Laura Citarella, Neptune Frost de Saul Williams et Anisia Uzeyman et Blue Jean de Georgia Oakley.

Trenque Lauquen de Laura Citarella

Une œuvre d’art, un bel ouvrage, ça doit d’abord être ça : un monument, une composition d’affects et de sensations qui tient debout toute seule. C’est cette monumentalité-là qui saisit durant le visionnage de Trenque Lauquen. La Kultur nous laisse glisser d’images en images, de messages en mot d’ordre ; rares sont devenues les compositions d’art qui tiennent sans béquilles. Les parallèles sont glaçants : Barbie, les images éculées, de références en citations, le féminisme bourgeois-blanc, l’universalisme pacificateur du bon ordre mondialisé : mise en demeure des antagonismes ; bruyant bucher des vanités où Gerwig n’est pas ce Botticelli envouté qui brûle son œuvre mais bien plutôt le bras armé de Savonarole. Ailleurs pourtant, la terre gronde d’une plus profonde et froide colère : on ne récite pas les mots d’ordres mais on se passe des secrets, des bruits, des rythmes, des cris ; on ne fait pas d’images mais on compose des plans, on ne refond pas des idoles mais on bricole des cadres pour voir ce qu’il s’y trame.

Trenque Lauquen est le film de l’année, ou peut-être pas, peu importe. Il est de ces quelques films qui, tout au long de cette année qui s’achève, nous ont rappelé que l’art, et le cinéma en particulier, est un travail de composition. Composer une œuvre, ce n’est pas raconter une histoire, ni faire passer un message. Nous le disions, le composé doit tenir debout tout seul ; s’ériger et s’imposer, monumentalement, tenir sa raison et surtout sa manière d’être bien au chaud en lui-même. Il ne suffit pas pour ça, au contraire même, d’avoir l’air droit dans ses bottes, de ressembler à quelque chose comme à n’importe quoi, dans le bon respect de lois et des attentes de n’importe qui. Trenque Lauquen est impossible à résumer, c’est le critère : il y a un début sans objet, un grand cadre qui ouvre un espace où deux hommes se noient, un mystère ambiant, une disparition, la femme. Il y aussi une fin, qui boucle le parcours de la raison et enferme le désordre sur un parking de station-service (celui-là même du début) ; ouvrant alors un épilogue où l’identité se disloque pour laisser la vie s’allonger dans la steppe anonyme. Les deux hommes, nous le verrons pendant les deux heures de la première partie, savent très bien de quoi il en retourne. Très différemment, mais ils savent. Des deux fiers barons de Münchhausen, à ce stade, on préfère encore le taiseux, l’amoureux transi, celui qui croyant être du secret, tiendrait dans sa paume le dernier point de la tapisserie de Pénélope. Mais c’est oublier que, durant la nuit qui sépare la première de la seconde partie, Pénélope défait toujours ce qu’elle a fait le jour. Alors, la tapisserie n’est jamais ce que les hommes prétendent. C’est le miracle sous l’infinie broderie, la trame dissimilatrice et sans clef : Kollontaï ne tient pas le secret de la vie de Carmen Zuna ; et la vie de Laura ne peut se laisser quadriller, elle ne saurait être de celles qu’on entableaute comme les papillons du bocal. La vie de Laura, ingrédient de désordre dans toutes les tentatives de narration, aura été celle des plantes… une pure efflorescence éphémère qui s’éteint dans la steppe argentine pour ne jamais répondre à l’appel, continuer à se passer le mot des marges, indifférente à ce qu’on dit d’elle ; toujours ailleurs et au-delà des discours et sales interprétations des hommes, de leurs histoires en formes de prison.

Né d’un travail de groupe, d’un collectif de production et de réalisation qui officie dans la plus totale indépendance économique et spirituelle (El Pampero Cine), le film n’a pas besoin de mot d’ordre pour exprimer la liberté, ni de représentation pour incarner les antagonismes ; seulement exister pour faire contrepoint. Il lui suffit de bricoler, composer sa trame d’affects, sculpter sa courbe dans le marbre froid du réel.

Par Bastien Babi

Neptune Frost de Saul Williams et Anisia Uzeyman

Si le terme queer a d’abord désigné le monde de l’étrange dans la tradition anglaise, avant de devenir une insulte homophobe, et pour ensuite être réemployé par la communauté LGBTQI+ se réappropriant l’injure, Neptune Frost embrasse les deux sens, traditionnel et moderne, de la même manière que le film travaille l’hybridité du conte oral et de la matière technologique.

Alors que le film trouve ses fondations dans une réalité brute et dure comme la roche des mines du Burundi, la réflexion politique et sociale sur l’exploitation capitaliste des ressources naturelles et humaines des pays du Sud se mue vite, au rythme des coups de pioche, en comédie musicale artisanale multilingue et onirique. Le conte est alors au cœur de la mise en scène : la manière dont les corps s’inscrivent dans l’espace possède la force symbolique de la simplicité fabulesque. Les personnages errent hauts en couleur dans une nature verdoyante et traversent les espaces sans transition logique ni chronologique, en quête. Les communautés de hackers se réunissent aux pieds des arbres pour débattre de la gestion du commun et de l’organisation pour protéger leur utopie de l’ennemi extérieur, le colonialisme du soft power et de la technologie ultra-moderne. Cette relation organique avec la nature, complètement intégrée dans la marche de l’homme et leurs démarches politiques s’inscrit dans une logique du rêve établie au début du film, lorsque le personnage endormi au creux d’un tronc se voit déposer au creux de l’oreille le mystère qu’il va devoir poursuivre.

Au lieu de combattre l’ultra-modernisme qui viendrait troubler cette utopie écologique, en vue de leur destruction, les réalisateur.ices Saul Williams et Anisia Uzeyman en font un matériau de création picturale, véritable panoplie de guerriers dragqueen et dragking. Il y a alors quelque chose d’absolument anticolonialiste à montrer la jouissance de la création pour parler de la misère de l’exploitation et de la pollution visuelle et sonore que représentent les technologies électriques. Corps et décors deviennent des épures esthétiques dans la directe lignée de l’art africain : l’exubérance du maquillage queer revient au rite fondamental des peintures corporelles des guerriers et devient une ligne narrative à part entière au sein des cérémonies.

Mais c’est surtout en construisant les grands arcs narratifs du conte autour d’un vocabulaire propre au modernisme que le colonialisme est transcendé par son premier outil, le langage, la poésie du conte opérant. La Carte Mère comme nouvelle Terre Mère, le royaume de Matalusa, retranscription phonétique de « Martyr Loser », comme pour perpétuer la tradition orale de ce genre littéraire. Quant au personnage de Neptune (ni Mars, ni Vénus), iel soulève l’idée que l’organisation capitaliste du monde est fondée sur la division “originelle” du masculin et du féminin pour mieux régner, contre la matière plus fluide des traditions primitives. La révolution queer est alors d’abord anticapitaliste.

Il ne reste alors plus qu’à slamer.

Par Zoé Lhuillier

Blue Jean de Georgia Oakley

Certains regards ne s’oublient pas. Parfois ce sont ceux d’inconnus croisés au détour d’une rue, d’une rame de métro bondée, d’un square. Et parfois c’est celui d’un personnage de fiction, créé de toutes pièces par une réalisatrice virtuose. On tombe dans le regard de Jean sur le monde, on saisit sa perception des autres, sa difficulté à être visible, compréhensible, accessible. Georgia Oklay choisit de nous parler de l’homosexualité à l’ère Tatcher en l’incarnant dans les traits d’une professeure de sport de lycée, pas très à l’aise avec qui elle est, avec qui elle aime. Elle prend le parti d’un personnage complètement cadenassé et apeuré. À part dans ses relations intimes, politiques, avec d’autres lesbiennes qui tentent simplement de vivre un semblant de quotidien dans cette ville côtière. De sa relation amoureuse avec Viv, on garde la beauté de leurs étreintes. La profondeur de leurs regards silencieux qui savent et disent tout. Et alors là, la magie opère : au fil des notes de Blue Monday de New Order le personnage se laisse approcher, se laisse découvrir. On perçoit son trouble, on ressent toute la difficulté à être, et on vit tout, puissamment – certainement plus qu’elle. Et nous n’en sommes pas les seuls spectateurs, Loïs, une jeune lycéenne l’épie, à la recherche d’un signe qui pourrait lui donner la liberté d’être au monde comme une femme qui aime les femmes. Mais Jean n’en est pas capable. Alors elle décide de ne rien lui offrir, quitte à la trahir, pour ne pas avoir à se révéler dans un autre espace que les murs clos de son appartement, ou ceux baignés de lumières vives d’un bar souterrain. Ce film nous fait osciller de manière permanente entre une violence insidieuse implacable et une tendresse galvanisante. On en ressort en ayant (avec certitude) vu un très grand film, mais aussi la naissance d’une réalisatrice prometteuse, d’une actrice brillante, d’un renouveau du cinéma anglais. Et ça fait du bien.

Par Imène Benlachtar