Journal de bord | Festival San Sebastian – Jour 4

Ce journal de bord prend fin avec un léger décalage : nous attendions avec impatience le palmarès que remettrait Claire Denis et son Jury. Une excellente et très pertinente idée étant donnée que sur l’ensemble des treize récompenses délivrées, nous n’avons pu voir qu’un seul film (l’effroyable Moi, capitaine de Matteo Garrone reparti avec le prix du public du meilleur film européen…). Ce n’est pas très grave : je me rappelle avoir mangé au petit déjeuner de superbes tranches de bacon qui baignaient dans la matière grasse, accompagnées d’un délicieux jus d’orange avec pulpe. Et puis ensuite, j’ai pris la route des cinémas. Pour le meilleur puis pour le pire.

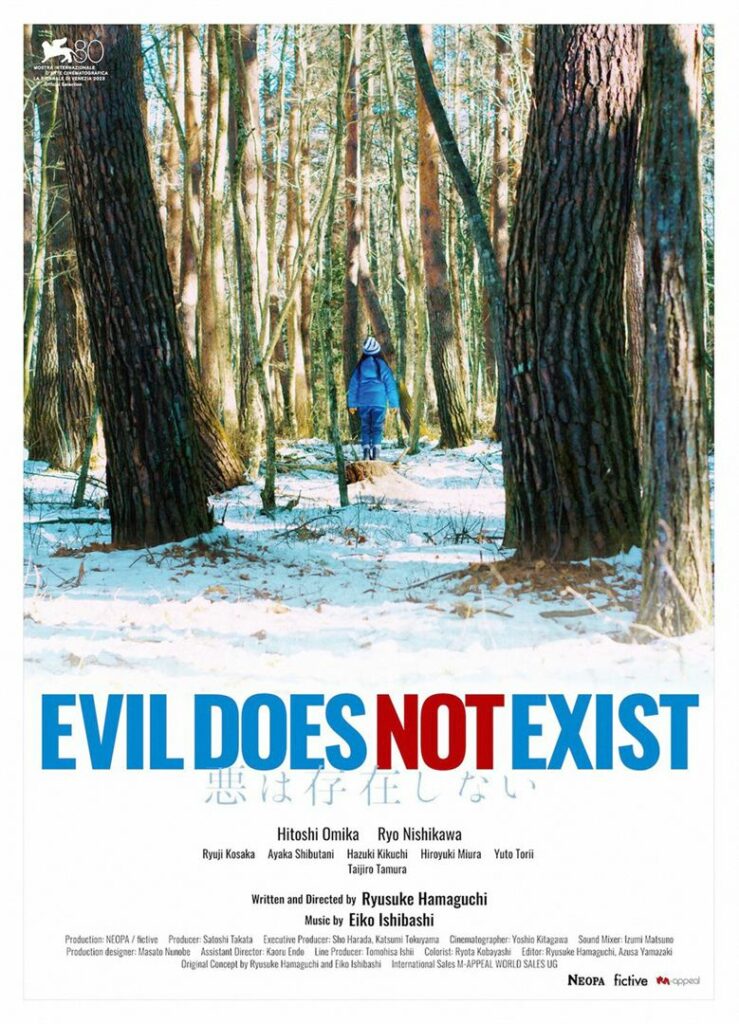

Evil Does Not Exist de Ryusuke Hamaguchi

Dans l’écosystème du cinéma d’auteur international, Hamaguchi faisait, sans difficulté, parti des cinéastes avec lesquels nous étions profondément fâchés. Peu convaincu par le dispositif de son Drive My Car, horripilés par le troisième zoom de ses Contes du hasard et autres fantaisies, il ne nous restait qu’à attendre le film révélateur.

Et ce film-là s’appelle Evil Does Not Exist, le mal n’existe pas en français, ni dans aucune langue. Il a suffi d’un plan – le premier – pour succomber. Sur un air de classique, une contre-plongée en angle droit filme le ciel à travers les branches. C’est comme une tête partie à la renverse qui se perdrait dans la grâce des paysages et qui avance le long du chemin, savoure et se sustante des bienfaits de la nature. Une mise en scène simple mais qui dure, voilà ce qui fait la différence et impose immédiatement le niveau, le registre du film qui s’apprête à dérouler. Près de Tokyo, dans un petit village, la vie s’écoule lentement, au rythme de son environnement. Takumi n’est pas employé ; il n’en a pas besoin. Il travaille lorsqu’il tronçonne le bois ou remplit des bidons dans la rivière du village, aussi quand il découvre et cueille quelques plans de wasabi sauvage. Le travail retrouve sa vertu calme et première de simple système d’échange, de troc vertueux sans optique de profit. Soit une conception radicalement différente de l’entreprise qui a répondu à un appel à projet et propose d’installer dans le village un glamping. Du camping glamour pour dynamiser la région expliquent les annonceurs, une offre qui ne trouve nullement sa place dans l’écosystème du village analyseront les villageois lors d’une réunion d’information publique (qui n’est pas sans rappeler celle que capte Wiseman dans City Hall). Un conflit politique simple, mais qui prend le temps de se déployer pleinement. Tel le nom du film qui apparaît en deux temps, indiquant tout d’abord « Evil Does Exist », avant d’en ajouter la négation, seule l’activité humaine peut éradiquer le mal, le combattre sous toutes ses formes.

L’une de ses plus belles manifestations est montrée dans le film à travers les deux représentants de la société venus vendre leur concept inutile au village, conscients d’être les souffre-douleurs à la fois du village et de leur supérieur hiérarchique, sorte de rempart au dialogue qu’ils sont censés faciliter. Alors que le patron assume sans vergogne de les envoyer à l’abattoir dans le seul but de se donner une image soucieuse de l’avis des locaux, lorsque les deux commerciaux reviennent au village, ils découvrent Takumi en train de couper du bois dans une scène d’observation silencieuse, stupéfiante par sa durée. L’homme lui demandera d’essayer la hache et échouera par deux tentatives grotesques avant que Takumi ne le conseille, et la réussite de ce geste sonne comme l’aboutissement d’une réflexion écologique et responsable post-covid. Ces questions en soubassement éclosent soudainement et avec vigueur par l’intermédiaire de ces citadins conscients de s’être coupés du monde vivant, et dont le covid les a poussé à reconsidérer leur place dans le monde, les a préparé à renoncer à un travail bien rémunéré pour un bien être supérieur. Le mal existe dans la société tant qu’il n’a pas été combattu par ses propres employés ; le mal existe dans la nature tant que les humains n’auront pas appris à cohabiter équitablement avec elle. En bref, dans le Japon de Hamaguchi, dans le village de Takumi, on a de sérieuses raisons de penser que le mal n’existe pas.

The Promised Land de Nikolaj Arcel

Au moment d’écrire cette critique, AlloCiné a renommé le film « King’s Land ». Peut-être qu’avec un changement de nom aussi peu radical et pensé pour le public français, les boutiquiers derrière le film espèrent vendre quelques tickets de cinéma supplémentaire en janvier prochain… C’est vrai que le film n’a presque rien pour lui mises à part la tête d’affiche (Mads Mikkelsen) et une pauvre sélection à la Mostra de Venise.

The Promised Land contient cette tristesse propre aux films non pas d’auteurs, mais d’acteurs. Il semblerait que tout le Danemark, Zentropa Entertainment (la boîte de LVT) compris, se soit concerté pour faire un film qui puisse aller en Festival, aller aux Oscars, s’exporter dans les autres pays. Et pour cela, un seul fer de lance : Mads Mikkelsen. Pauvreté de ce genre de production oblige : on ne se rappellera même pas de ce film comme étant un bon Mikkelsen, ni comme étant un bon film danois. Nécessité du film national oblige : on raconte un morceau d’histoire du pays, la vérité et rien que la vérité, ni fantaisie ni originalité, juste un morceau de Danemark. Très vite, cette histoire de capitaine défiant rois et seigneurs pour cultiver une terre où il est réputé que rien ne pousse tourne à la parodie. Qui aurait cru que les héritiers bâtards de Game of Thrones se retrouveraient en compétition à Cannes (Firebrand) ou à Venise ? Si la série avait un mérite, c’était bien de se servir de la durée des épisodes et des multiples saisons pour tuer glacialement ses personnages principaux. Ici, tout le monde doit survivre, et surtout les femmes autour de Mads Mikkelsen, car elles permettent des ressorts amoureux. D’où la mort des hommes autour de lui, car ils sont des personnages historiques n’ayant pas eu une vie aussi palpitante que celle du personnage de Mads, car ils sont de simples personnages secondaires.

Bref, une fois que cela a été dit, il ne reste rien d’autre à dire, si ce n’est les reproches habituels faits aux mauvais films prétendument historiques et gameofthorniens : on ne voit rien à l’horreur de ces temps lointains (une vague scène de torture en hors champ), on ne profite jamais des paysages qui sont, de fait, passionnants ; on ressent à peine le froid de l’hiver danois (il n’y a pas besoin de mettre un pull dans la salle). Bref, un film de plus dans le système Mikkelsen, où Mads jouerait le soleil, et la mise en scène serait givrée et ultra-distante, telle Pluton la naine.

C’est donc avec cette déception, doublée de la séance loupée de la rétrospective des courts-métrages de Hiroshi Teshigahara, que s’achève San Sebastian. Entre une somptueuse côte longée chaque matin, le poids des croquetas et l’aide du vin rouge à leur digestion, le Festival donne un cadre parfait pour découvrir de nombreux films moyens, ponctués quand même par de belles surprises et de rares rétrospectives. Pour l’instant, il est l’heure de prendre le bus et retrouver les punaises de lit. Je pense à elles, et regrette les séances entouré d’espagnols qui tapent des mains en rythme sur le générique du Festival de SanSeb’…