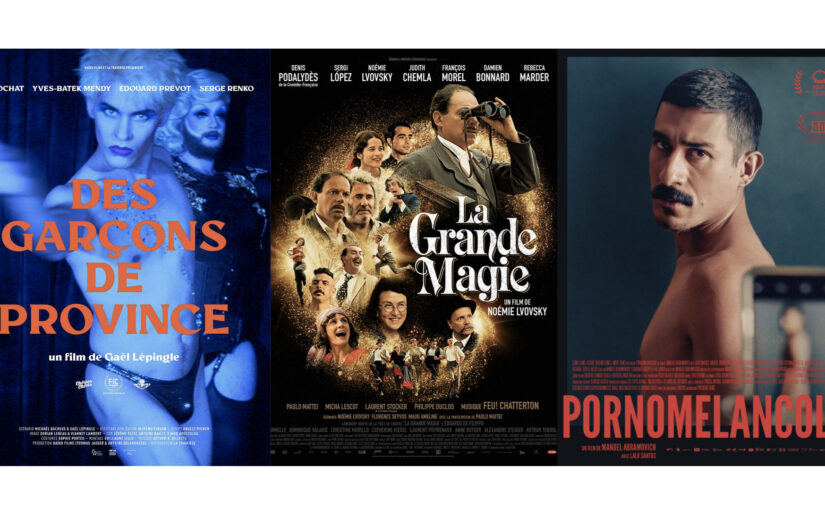

Des Garçons de province / La Grande Magie / Pornomelancolia

Tout au long du mois de décembre, nous revenons sur l’année cinématographique écoulée. Ici, nous vous proposons des textes sur des films forts qui seront malheureusement trop oubliés par les différents top : Des Garçons de province de Gaël Lépingle, La Grande Magie de Noémie Lvovsky et Pornomelancolia de Manuel Abramovich.

Des Garçons de province de Gaël Lépingle

Avec Des Garçons de province, Gaël Lépingle propose ici trois récits amoureux sur des provinciaux homosexuels. Si les histoires s’inscrivent dans des thèmes et finalités assez différents (il y aura « celui qui reste, celui qui part et celui qui passe » comme l’indique le synopsis), toutes sont filmées sous un même régime esthétique : cette idée du regardé et du regardant, de manière à ce que surgisse le spectacle au milieu de la banalité du quotidien. Filmés très souvent en plans larges, un spectacle queer, un rêve passé au négatif et une séance photo rappellent alors le décalage que vivent ces personnages dans leurs décors dévidés.

Le premier plan du premier segment se veut programmatique : des danseurs d’un spectacle drag tuent l’ennui sur un parking au centre d’un village, dans l’attente de l’organisateur de la soirée qui doit venir les chercher. En marchant et discutant, la caméra donne à voir une chorégraphie et se termine par la troupe qui s’aligne, pour donner un salut au vide. Loin de tout naturalisme, c’est avant tout le désir des personnages que filme le réalisateur, avec à chaque histoire sa solitude, et ce même goût du déguisement comme seul refuge de libération.En cela, ces trois récits d’amour sont à mettre en parallèle avec La Strada de Fellini, chaque histoire ayant son Gelsomina, son Zampano et son spectacle comme liberté face à la société. On pense aussi à la ruralité marginale que racontait Agnès Varda dans Sans Toit ni Loi, avec le personnage de Mona complètement décorrélé de la société… Mais contrairement aux fins funestes de Fellini et de Varda, Lépingle conclut son film par un retour au spectacle, un retour au vivant teinté de cette mélancolie romanesque : On ne meurt plus d’amour au cinéma, viva Carnaval !

Par Corentin Ghibaudo

La Grande Magie de Noémie Lvovsky

Trope du retour au cinéma des origines, à ses débuts dans les foires populaires et à son lien intrinsèque avec les magiciens et autres prestidigitateurs… mais chez les bourgeois.

Le film musical de Lvovsky s’ouvre sur un spectacle de magie dans un hôtel d’oisifs ennuyés pour qui le commérage devient la seule source de distraction. Sauf que le grand tour de la disparition de la femme dans l’armoire magique prend des airs durassiens (une femme disparue est ré-inventée par les hommes qui l’ont aimé), lorsque la dite femme se dérobe par la porte cachée et fuit dans la forêt son mari qui la rend malheureuse. Cette boîte noire en forme de cercueil désigne alors le cinéma comme un art fondamentalement mortifère, quelque chose qu’on bricole pour disparaître du regard de l’autre. Et de fait, c’est bien la « peur de ne plus être regardée » qui a poussé cette femme à l’invisibilité.

Elle subsistera cependant dans la pensée de son mari, qui, roulé par les magiciens, se persuadera qu’elle est enfermée dans une autre petite boîte. Il lui suffira de croire suffisamment en sa femme pour ouvrir le couvercle et qu’elle réapparaisse, car, conte oblige, malheur à lui si ses sentiments envers elle ne sont pas épurés des poisons qui ont tué sa relation.

Pour y croire, cet amoureux endeuillé s’enferme dans l’idée que le temps s’est arrêté dans un jeu où la réalité est devenue sa propre image. Le film, niais et bon enfant au premier abord, s’assombrit alors du poids du deuil et du déni frappant cet homme qui se meurt d’amour et n’arrive plus à faire face. Résonne alors une phrase du magicien qui dit que c’est la mort qui se cache derrière chaque image et qu’il y a besoin de l’imagination pour le voir. Et c’est bien d’imagination dont manque véritablement cet homme qui s’empêche de retrouver l’être aimée enfin revenue ; car c’est finalement de son image qu’il fait le deuil depuis toutes ses années, dans un fantasme masculin qui le rassure et le conforte, au lieu d’accueillir les joies incertaines du réel.

Par Zoé Lhuillier

Pornomelancolia de Manuel Abramovich

Pornomelancolia pourrait se résumer à l’adage « La parole est d’argent, le silence est d’or » : Manuel Abramovich propose un film quasi-silencieux, où les rares scènes de dialogues cristallisent les dernières bribes d’attache du personnage au reste du monde, plongé dans une « mélancolie »(/dépression) qu’il essaie de noyer dans son métier d’acteur porno gay. C’est la scène d’introduction qui l’illustre le mieux : la caméra, derrière une vitre, filme Lalo Santos, dans la rue, immobile contre une barrière ; les passants s’acharnent à nous le cacher, marchant nonchalamment sur le trottoir. On attend, on le regarde, on le fixe avec tout le voyeurisme qu’offre le dispositif. Puis, il pleure. Il pleure et ne s’arrête pas. Si le film peut aguicher par son titre, le porno n’est jamais le sujet du film, à peine un contexte, car ce qui est au centre, ce qui irradie tous les plans c’est cette dépression latente de Lalo. Bienvenue à Pornomelancolia.

Le silence est d’or, il manifeste cette dépression incongrue par son omniprésence invisible, tout aussi invisible, mais tout aussi présente. Pas plus de trois scènes de dialogues autres que des formules de politesse, deux scènes musicales sans compter le générique de fin… et c’est tout. Voilà la force de Pornomelancolia : son silence. Sans bavardages, sans dialogues de mauvais scénaristes : un audio qu’il essaie à deux reprises d’enregistrer pour envoyer à sa mère… pour finalement abandonner ; une discussion avec d’autres acteurs porno gay sur le SIDA, où il se sent enfin compris. Ces dialogues deviennent forts, puissants même, grâce à leur raréfaction. Chaque parole trouve et prend son sens dans le silence assourdissant du reste du film. Il nous accompagne, nous submerge, en même temps que Lalo dans cette « melancolia ». Sans en connaître la cause, on la comprend, on la vit avec lui. Et si un grand scénariste ou un grand dialoguiste, était celui qui savait se taire ?

Le film se perd entre fiction et documentaire, il montre bien qu’il se passe quelque chose d’étrange dans ces images : en effet Lalo Santos le personnage se confond avec Lalo Santos, l’acteur (porno, et du film même). Les vidéos que l’on verra sur les sites de Lalo sont de véritables scènes qu’il a tourné préalablement au tournage du film. Alors tout s’entremêle : où est la fiction ? Où est le documentaire ? Et le discours social du film n’en devient que plus fort. Les trente premières minutes suivent le (véritable) parcours de Lalo : avant de devenir exclusivement acteur porno, il était ouvrier. Il s’émancipe certes de son quotidien prolétaire, mais pour travailler (toujours…) dans une industrie supposée libératrice, qui, en réalité, est tout aussi aliénante : il devient accro aux statistiques de son Twitter, entretient continuellement son image, doit répondre encore, toujours, à ses commentaires, surveille ses notifications… Là où il espérait sortir de sa « melancolia » à travers l’hyper-sociabilité des réseaux sociaux à travers cette position nouvelle de porn-star, il en finit d’autant plus aliéné. La solitude se digère et se vit seul, dans le noir d’un appartement, au fond de son lit. Prolétaire, acteur porno ou appelant sa mère, la « melancolia » ne part pas. Ce silence déprimant ne le quitte pas, ne nous quitte pas puisqu’il est devenu structurel des sociétés connectées. Pornomelancolia, c’est ça : le silence infini. Celui du monde, celui des réseaux, qui n’ont de « sociaux » que le nom, et où le silence se fait d’or au seul prix de l’argent.

Par Arthur Duvoid