Entretien avec Clément Schneider pour la sortie du film La Fin de l’Âge de fer

Depuis son premier long-métrage, Un violent désir de Bonheur, (2018), Clément Schneider s’affirme comme un puissant inventeur de forme. Film catastrophe tourné en found footage, son dernier film La Fin de l’Âge de fer est un véritable aérolithe dans le paysage audiovisuel français, aussi déroutant que passionnant. Prolongeant un cinéma de la débrouille aux financements très marginaux, le réalisateur a construit un laboratoire qui questionne la production de nos images contemporaines tout en chamboulant la façon de faire du cinéma. Rencontre avec cet activiste des images qui contourne les logiques de fabrication traditionnelles.

Tsounami : Commençons par le commencement : comment ce film a été financé ? Le financement semble très particulier et ne s’inscrit pas dans les bourses classiques d’un long métrage. De manière plus globale, comment on fait un film en 2025 si on sort des circuits de financement habituels ?

Clément Schneider : Déjà, ça n’était pas prévu que ce soit un long métrage. Ça, c’est un peu un défaut que j’ai. L’idée que je m’en faisais, c’était un moyen métrage de 45-50 minutes. Et puis après, le montage finit toujours par changer la donne. Au départ, on a cherché à le financer comme un court métrage. On a obtenu assez vite l’aide de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est très basse : c’est 30 000€. Quand je dis « très basse », c’est par rapport à un financement de long métrage, mais elle est dans la moyenne des financements des autres régions. Après, on a déposé un dossier à un certain nombre de commissions dont le CNC, qu’on a raté deux fois. Tout ça occasionne des délais d’instruction de dossier qui sont très longs, puis arrive le COVID. Donc au bout d’un moment, on s’est retrouvé en 2023 avec exactement la même somme qu’on avait quatre ans avant. A priori, ce n’était pas du tout faisable. À partir de là, on se pose vraiment la question si on le fait ou pas. Moi, j’ai quand même fait pas mal de films, toujours dans des économies légères. J’ai presque l’impression que je fais des films dans des économies de plus en plus basses, là où, logiquement, ça devrait monter. C’est évidemment un peu frustrant. Et puis, sur le papier, le film a quelque chose d’un peu vertigineux, de pas très faisable. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de décors, beaucoup de dispositifs…

T : Plein de cinéastes n’y seraient pas allés. Qu’est-ce qui te décide à tourner le film coûte que coûte ?

CS : Il se trouve que la productrice, Alice Bégon, et moi, on est associés dans la société de production (Les Films d’Argile). Ça crée un partage des risques qui fait qu’on y va. Et puis Chloé Chevalier, la scénariste, est la troisième associée, donc ça crée comme ça un réseau, un nœud d’engagement et de partage du risque. J’ai l’impression que le déclic est vraiment venu de l’idée de prendre cette limite de budget moins comme une machine à frustration que comme une machine à invention. Jouer avec la contrainte formelle, aller chercher l’équipe qui va être d’accord pour accepter ces conditions-là et d’accepter de travailler à certains égards avec des gens parfois moins expérimentés, mais c’est très bien. Ce qui rend possible des films comme ça, a priori très complexes, ce sont des réseaux de solidarité et d’amitié. J’ai l’impression qu’on a trouvé une espèce d’équilibre totalement bizarre entre le côté microscopique de l’équipe, la fragilité des moyens qu’on avait, et en même temps, une espèce de capacité à être hyper réactifs qui nous a permis de rentrer dans un temps assez compressé un film qui, sur le papier, ne rentrait pas. Après, il faut quand même dire les choses telles qu’elles sont : tout le monde est ultra mal payé. Ça se fait aussi dans une forme de précarité. Je pense que tout le monde fait le sacrifice consciemment et généreusement parce que le projet a quelque chose, malgré tout, d’un peu inédit, d’un peu excitant, mais ce n’est pas du tout un modèle. En tout cas, ce n’est pas un modèle satisfaisant. Donc comment on finance en 2025 un film comme ça ? On le finance mal.

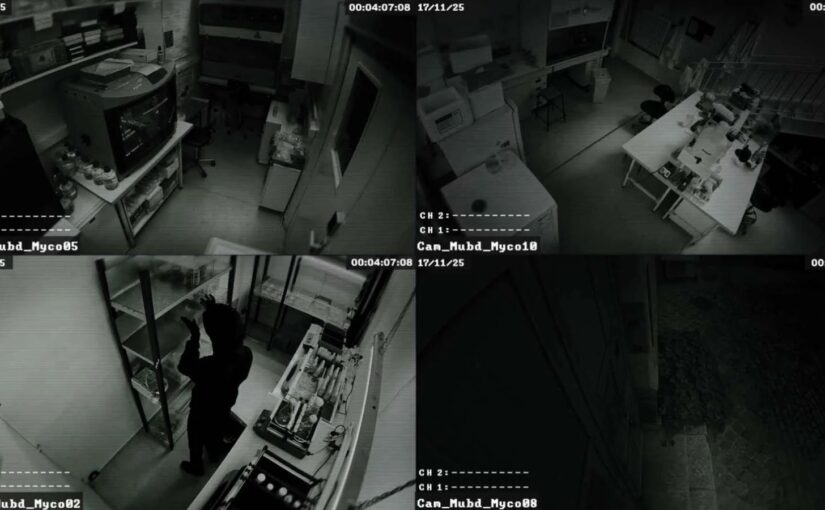

T : Le film repose sur une multiplication d’images venues de sources et de point de vue différents (vidéosurveillance, émissions télévisuelle et radiophonique) dont les images de visioconférence que tu avais déjà investi dans Et de l’herbe et des fleurs et de l’eau, (2021) ton précédent moyen métrage qui était sorti pendant le confinement. Qu’est-ce qui t’intéresse dans ces images ?

CS : De l’herbe et des fleurs et de l’eau a été un premier test grandeur nature d’un des dispositifs que j’avais prévu de mobiliser pour La fin de l’âge de fer. Comment faire un film en visioconférence ou plutôt confirmer l’idée que j’en avais pour La fin de l’âge de fer. Ce qui m’excite dans le cinéma, c’est l’idée de « jamais se baigner deux fois dans le même fleuve ». L’exploration, elle n’est pas systématique ni programmatique. C’est souvent des histoires de contingence. Il se trouve qu’à un comment on est confiné, la seule manière de produire des images, c’est essentiellement ça, donc on le fait. La fin de l’âge de fer a été écrit en 2018, donc avant le Covid. Souvent, j’ai l’impression que le film est vu comme une espèce de réaction face au sentiment de contamination générale ou de menaces diffuses que le COVID a généré alors que pas du tout. Et de fait, je crois que l’on n’a pratiquement pas réécrit le scénario ou alors de façon très marginale, après le COVID.

T : Le film organise la rencontre entre ce dispositif formel reposant sur le found footage et le genre du film catastrophe traditionnellement réservé aux blockbusters américains. Comment ces deux motifs se sont entrelacés ?

CS : C’est la conjonction de deux volontés, une plus théorique et l’autre plus classiquement narrative. J’aime bien les films de science-fiction. Je n’ai rien contre les films catastrophe, donc je pense que ça m’amusait aussi de jouer avec ce topos là. Comment raconter ces récits que tout le monde connaît par cœur, que tout le monde a déjà vus ? Essayer très modestement, et je dirais presque à la française, de renouveler l’approche qu’on peut en avoir. Comment les images construisent notre rapport à la catastrophe. Qu’est-ce que la catastrophe, par ailleurs ? Comment elle prend forme ? J’ai cette idée d’un film d’anticipation qui soit un film catastrophe. Je ne suis pas totalement inconscient des difficultés de produire ce genre d’objets. Et par ailleurs, je trouve que globalement, le cinéma de genre à la française est un peu obnubilé par un modèle formel très américain. J’ai donc l’impression qu’il se coupe de tout un tas de possibilités de recherches que le champ d’un cinéma plus expérimental investit beaucoup plus, que la littérature de science-fiction investit, pour le coup, de façon spectaculaire. Je pense que mon idée du faux found footage, c’est aussi une façon de dévier la question de la sensation, de la déprendre du spectaculaire, de la déprendre de la catastrophe et d’être plutôt sur des choses, au fond, assez anecdotiques, quotidiennes.

T : La catastrophe, elle-même, n’est pas spectaculaire, elle s’immisce dans la vie des personnages de façon très patiente et progressive, presque calmement.

CS : Ça m’amusait de jouer avec ça et de se dire : ce serait quoi si la catastrophe arrivait de façon plus larvée ? Comment on se la figurait. La fiction, de ce point de vue-là, est un outil génial. On sait bien que la question apocalyptique, ce n’est pas une météorite qui tombe, c’est plutôt quelque chose qui se dégrade lentement et avec laquelle tu composes en permanence, avec laquelle tu t’adaptes ou pas. C’est quelque chose de plus ténu qui, avant tout, t’affecte dans ta vie. Il y avait le désir de jouer avec cet espèce de rapport pathologique à l’information qu’on a, où tu ne peux pas te passer de ces canaux d’informations, tu multiplies les sources pour les fact-checker toi-même en permanence. Je ne suis pas sûr que ça produise finalement une image plus vraie du monde.

T : Au-delà du film catastrophe, c’est un film construit sur l’imitation. Comment on imite toutes ces images avec leur code, leur grammaire. C’est extrêmement amusant à voir mais j’imagine extrêmement amusant à faire ?

CS : Je trouvais ça extrêmement ludique à faire, mais je ne suis pas certain que ce fût partagé. Je pense que le chef-op’ n’aurait pas la même approche des choses parce que c’est un exercice frustrant. Ça suppose de mal faire. Pour les imiter, il n’y a pas 36 solutions, il faut les regarder et il faut très bêtement les copier, mais vraiment très scolairement. Par exemple, filmer au portable une scène de manif en cours, de toute façon, tu es entouré de gens qui crient, qui bougent, tu fais ce que tu peux. Pour les scènes à l’Assemblée nationale, tu identifies la typologie de cadrage, et là, tu sais qu’il va plutôt falloir mobiliser un registre de jeu qui n’est pas très évident, parce que très codifié. C’est à la fois hyper théâtral, un peu trop emphatique, et en même temps, à certains égards très sincère.

T : Ce qui est beau dans le film, c’est qu’il n’y a pas d’images impures. Tu filmes avec le même regard, et sans jamais aucune ironie, un tuto de jardinage fait par un internaute qui a 15 abonnés sur YouTube ou un discours à l’Assemblée nationale, où l’on sent que l’on assiste à l’Histoire.

CS : C’était important de considérer qu’il n’y a pas de formes, a priori, plus nobles qu’une autre. En tout cas, si on commençait à créer des hiérarchies à cet endroit-là, à mon avis, on flinguait le concept même du film, puisqu’on supposait qu’il y avait des images qui étaient plus vraies, plus justes, plus honnêtes. L’autre chose, c’était de ne jamais chercher à être plus malin que les images qu’on copiait. Parce que si on commence, ça crée l’idée d’une connivence avec le spectateur. Cette idée que vous et moi, on sait que ces images sont pauvres, voire bêtes ou ignobles. Si on fait ça, on s’est planté. Qu’on le veuille ou non, on les fréquente, ces images.

T : Tu donnais des modèles à tes comédiens·nes dont ils·elles devaient s’inspirer ?

CS : Oui, je leur conseillais de regarder la prise de parole de machin ou d’untel. Après, à certains égards, la question du décor joue beaucoup. Je dis ça à propos d’une séquence avec le politicien hongrois. On était au conseil régional de Bourgogne, qui est un bâtiment assez étonnant des années 1970, une espèce de rétrofuturisme, des miroirs un peu teintés, des fauteuils en cuir et des micros pour prendre la parole, etc. C’était impressionnant parce que l’acteur a trouvé tout de suite le ton. Je ne sais pas s’il avait revu des discours d’Orban ou autres, mais j’ai l’impression que parfois, les circonstances de tournage, le fait d’être dans une tribune à un pupitre, provoquent le mimétisme. En fait, c’est des images et des habitudes. On les fréquente tellement, ces images, qu’on oublie, qu’on les a complètement dans la tête. Donc, il fallait vraiment être très scolaire, c’est-à-dire copier, jouer avec ce que les décors proposent. Par exemple, la scène de commission parlementaire où tu dois appuyer sur un micro pour prendre la parole. Ça, c’est génial parce qu’il y a toujours des moments où les gens se plantent un peu, où ça crée des temps morts.

T : C’est une inefficacité que l’on retrouve seulement dans le réel.

CS : C’est ça, ce n’est pas très cinématographique. Dans un film, on couperait ça au montage, on aménagerait très légèrement la réalité pour que ce soit un peu plus dynamique. Je me souviens qu’au montage, on s’est dit qu’il y avait plein de séquences qui ne sont pas narrativement très utile, de fait. Mais si on les enlève, on tombe dans un souci d’efficacité narrative, on ne crée plus la moindre caisse de résonance par rapport à des images qui sont nos fréquentations quotidiennes. C’est notre référentiel de ce qu’est la production de la vérité, sur le rapport qu’on entretient à la parole politique, dans sa crédibilité ou non. Si on n’a pas ces moments-là, le film n’a plus grand intérêt.

T : Ce refus de positionnement par rapport aux images, cette absence de point de vue, cela crée de l’ambiguïté.

CS : Ce qui m’intéresse, c’est que le spectateur se prenne de plein fouet cette espèce de série d’images dans laquelle il faut faire un chemin qui n’est pas évident à faire, parce qu’en plus, les personnages eux-mêmes sont assez ambivalents et ne donnent pas de réponse évidente ou rassurante sur un positionnement. Bien sûr que j’ai plus d’affection pour un personnage communiste, qui défend une certaine idée du monde, une certaine idée de la lutte à l’égard de laquelle je me reconnais assez spontanément. Pour autant, évidemment, je suis mal à l’aise avec ce qu’il va commettre. Ce n’est pas simple. Cela aurait été beaucoup plus facile de faire un personnage plus aimable ou univoque. Je pense précisément que le bon cinéma politique, il n’est pas à cet endroit-là de l’univocité. Au contraire, il va chercher les ambiguïtés, les ambivalences, y compris à l’égard de causes qui me semblent absolument indubitables. Moi, ce qui m’amuse dans l’histoire, c’est que toutes les images étant traitées à part égale, sans la moindre ironie mais malgré tout, le montage raconte quelque chose parce que la parole politique officielle est toujours un lieu de mensonges ou un lieu de déformation de la réalité. Ce n’est pas du complotisme, c’est juste que, visiblement, la stabilité politique passe par un rapport conflictuel avec la vérité. Là où la parole plus spontanée et plus intime est souvent davantage une forme de vérité et d’émancipation.

T : Le film propose une expérience aussi réjouissante que glaçante qui est celle de l’anticipation, c’est-à-dire présager l’avenir. Le film se passe en 2025 et donc prend le risque qu’on puisse comparer avec ce qui se passe réellement sous nos yeux. Ce qui est intéressant, c’est que parfois la fiction dépasse le réel et qu’à l’inverse la fiction est parfois totalement débordée par les faits invraisemblables qui sont advenus dans la réalité.

CS : Il y a une part de jeu, très clairement. Les humanistes du XVIᵉ avaient cette formule géniale, de ce qu’ils appelaient le « Serio Ludere », le jeu sérieux. C’est exactement ça. L’idée du jeu, pour moi, elle n’est pas du tout antinomique avec le fait que c’est sérieux. En plus, il y a une part de plaisir à faire un peu des paris sur le court terme. Évidemment, on s’est planté. Je préfère assumer les écarts et surtout, j’aimais bien l’idée que le film soit immédiatement daté et qu’en permanence, on puisse mesurer les écarts entre le réel et ce que nous avions projeté, les points de convergence et les écarts.

T : Le grand renversement opéré par le film c’est que la propagation du mycélium, censé être le grand agent de la catastrophe, n’est pas le véritable danger. Ce qui va déclencher le chaos, ce sont les différentes réactions et réponses que propose l’humanité face à ce phénomène. Dès lors, le film dépasse la question de la catastrophe pour interroger celle de l’engagement, la radicalité, et l’action violente.

CS : Évidemment que le mycélium est un fil directeur. C’est l’ossature thématique temporelle dans la mesure où sa contamination détermine la temporalité du film. Là où tu as absolument raison, c’est que ça devient assez vite un accessoire. Il agit sur les personnages, sur le monde matériel. Ça le reconfigure. L’engagement autour de problématiques écologiques, et donc des « dérives » potentielles que ça peut supposer, est probablement la grande question. Ça fait très prophète mais plein de gens l’ont dit bien avant moi et bien mieux. La légitimité de l’action violente est toujours quelque chose qui mérite d’être questionné. Je reconnais que je peux bien être ambivalent là-dessus. Un des films auxquels on pensait beaucoup en écrivant, notamment pour éviter de donner au personnage quelque chose de trop unilatéral, c’est Night Moves (2013, ndlr) de Kelly Reichardt qui pour moi, est un modèle absolu du genre. Comment ne pas trouver que l’action que défendent ces trois activistes est absolument légitime ? Comment ne pas être extrêmement mal à l’aise par ce qu’ils ont fait ? La façon dont elle arrive à tenir une ligne très inconfortable sans jamais traiter ces personnages avec condescendance en nous laissant très souverainement libre, nous, spectateurs, de les juger ou pas.

T : Le film se clôt sur l’image satellite de la France qui s’est débranché du réseau électrique. Tu le vois comme une utopie ?

CS : Moi, j’y vois une image hyper positive de la décroissance. Une fois de plus, le film termine quand même du côté de ceux qui restent et qui inventent autre chose. Ça, c’est évidemment une forme d’utopie qui m’intéresse. Plus globalement, je note que la figure de l’utopie reprend de la consistance et une forme d’opérabilité aujourd’hui. Après avoir été très mise au rebut dans ce grand moment néolibéral des années 1980-1990, j’ai l’impression qu’on redécouvre 1. le potentiel révolutionnaire, 2. le potentiel émancipateur et 3. l’efficience dans le monde réel. L’utopie, ce n’est pas du tout une fantasmagorie. C’est un outil conceptuel pour penser la rupture et pour la programmer éventuellement. Je me tiens du côté des utopistes et je ne sais pas dans quelle mesure le cinéma que je fais, n’est pas lui aussi un peu utopique. Parce que le film est très collectif dans cette manière de distribuer la responsabilité de la mise en scène autant aux acteurs qu’aux techniciens.

Entretien réalisé à Paris par Ludovic Béot.

Retranscription : Ludovic Béot